這句話聽起來實在有點Yogi Berra的味道。是的,就是說「最好把披薩切成四片,八片他吃不完」的那位,可是我得說,上面這段話涵蓋了投手以外的球員在球場上能做的所有事。你可能會有點想問「打跟用力打有啥不一樣?」,嘿,我跟你說,還真的不一樣。此前本站作者臺體阿豪師曾經撰文表示,經過測量之後證實職業選手有能力縮小揮棒軌跡,在所謂「長打模式」和「安打模式」之間切換,所以打和用力打,可是真的兩回事。言歸正傳,既然以中職為主,那就先上圖:  中華職棒提供的打者數據之一

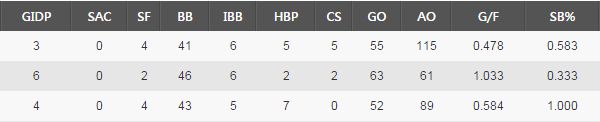

中華職棒提供的打者數據之一  中華職棒提供的打者數據之二 有興趣的人可以順便猜猜這位是誰,既然頁面給完了,就開始來談談數據吧,先從最基本的開始。無須自行計算的打擊三圍偶爾在運動視界的文章裡會看到「打擊三圍」這四個字,然後就丟出一組類似「.292/.386/.543」的數字,這組數字到底什麼意思我想大部分的球迷應該都知道了,

中華職棒提供的打者數據之二 有興趣的人可以順便猜猜這位是誰,既然頁面給完了,就開始來談談數據吧,先從最基本的開始。無須自行計算的打擊三圍偶爾在運動視界的文章裡會看到「打擊三圍」這四個字,然後就丟出一組類似「.292/.386/.543」的數字,這組數字到底什麼意思我想大部分的球迷應該都知道了,

3A娛樂城

在這裡還是替不知道的球迷說明。打擊三圍是指打擊數據中最常被並列的三個數字,而且在中職網站直接提供不需要自己計算。這三個數字分別是:打擊率、上壘率和長打率。打擊率(Batting Average,縮寫BA或AVG)打擊率可說是最多球迷知道的數據,他的意思是「一個球員不執行戰術也沒被保送的狀況下,成功打出安打的比例有多少」。打擊率怎麼樣叫做「好」要看聯盟平均,一般來說.280以上就叫好,.300以上就是很好。棒球打擊之神泰德威廉斯如此說:「Baseball is the only field of endeavor where a man can succeed three times out of ten and be considered a good performer.(棒球是唯一一種十次成功三次,卻會被人認為是好選手的運動)」,大概也就是這個意思。中華職棒在2015年之後平均打擊率都在.280以上,這種聯盟一般會稱為打者聯盟,也就是指該職棒聯盟因種種因素造成打者佔優勢,產出的數據打者可能會被高估、投手可能會被低估。那個,我沒有指名道姓,也真的沒有別的意思,請不要突然跳出誰誰誰的名字說果然如此。為何使用打擊率網站有直接提供不需額外計算,此外打擊率可以快速瞭解一個球員擊出安打的能力,安打畢竟是得分的基本,破壞力大於四壞上壘,打擊率高的打者在進攻層面對球隊有相當程度的協助。打擊率的限制打擊率僅描述擊出安打,缺乏對安打以外手段上壘的評估,同時由於把一壘安打和全壘打等價計算因此無法用來評估長打能力,才會出現上壘率和長打率兩個數字來彌補打擊率的不足。上壘率(On-base Percentage,縮寫OBP)上壘率顧名思義,就是一場比賽裡選手踏上壘包的機率,其公式為:(安打+四壞+觸身球)/(打數+四壞+觸身球+高飛犧牲打),這個公式非常接近:「安打加上四死球除以打席」,唯一的差別是上壘率的分母沒有犧牲觸擊。有關這點,個人推測是因為觸擊經常是教練下達指令發動的戰術,可是點的人十有八九會死掉,這會降低打者的上壘率,卻不能正確反應打者的能力,所以在計算上壘率的時候就拿掉了犧牲觸擊。高飛犧牲打會被算在裡面是因為高飛犧牲打帶有戰術成分,教練有時候要求球員把球往外野打把打點帶進來,不過戰術成分比犧牲觸擊低,有時候真的就是打了然後飛不出去,算進去還算合理。額外一提:直到1954年,高飛犧牲打才從犧牲觸擊獨立出來計算,在那之前這兩個是算在一起的,所以如果參考MLB在1954年以前的數據,這些選手的OBP都把高飛犧牲打計為零。為何使用上壘率網站直接提供不需計算,此外,棒球比賽裡最珍貴的資源叫做「出局數」,一場比賽只有27個,用完比賽就結束,在這種狀況下,上壘率高的打者比單純靠安打上壘的打者擁有更多額外上壘的能力,和打擊率一起看,可以修正單看打擊率造成錯誤評估上壘能力的狀況。上壘率的限制上壘率很難給一個絕對評價,因為這個數字跟打擊率有一定程度的連動,只能說「打擊率差不多的狀況下,上壘率比較高的球員比較難出局」,必須要和打擊率合併參考。比方說前兄弟象強打德伍生涯打擊率.339,

魔龍傳奇

La new熊強打洋將貝茲生涯打擊率.343,僅看打擊率是貝茲小勝一籌,若是拿上壘率來看,德伍生涯上壘率.437、貝茲生涯上壘率.371,

DG娛樂城不出金

從「誰比較會上壘」的觀點來看,德伍可說是勝過貝茲甚多。長打率(Slugging Percentage,SLG)上壘率提供額外評估球員上壘能力的依據,長打率則是用來評價球員的長打能力。長打率公式為:壘打數除以打數(TB/AB),壘打數的公式則是:一壘安打 x 1 + 二壘安打 x 2 + 三壘安打 x 3 + 全壘打 x 4。看起來或許很複雜,簡單一點講就是:這支安打打幾個壘包就乘以幾。為何使用長打率和其他打擊三圍同樣,網站直接提供不需計算是其最大優勢。由於在打擊率的公式裡,一支一壘安打和一支全壘打是等價的,可是我們都知道一支全壘打至少有一分,一支一壘安打很可能拿不到分數,如同上壘率想找出被錯誤評價的高上壘能力球員,長打率想找出的是被錯誤評價的高長打能力球員。長打率的限制長打率或可描述球員的長打能力,不過也有其缺陷,缺陷和上壘率一樣就是這個數字和打擊率連動,長打力好卻少擊發的打者在長打率上反而會輸給長打力差打擊率高的的打者。比如說前統一獅強打羅敏卿生涯長打率.455、前中信鯨砲手陳文賓生涯長打率.433,乍看之下羅敏卿長打力比陳文賓強,若是配合生涯打擊率來看,羅敏卿是.305、陳文賓是.254,如此一對照便可知陳文賓相對上長打是比較好的。  這裡需要一個強打者,所以我決定放一張王柏融 CPBLTV截圖 稍微需要計算的進階數據:IsoP、IsoD與OPS所謂「稍微需要計算」是指這些數據在網站上無法直接得到,然而只需稍微心算就能很快得到結果的數字,這些數據是由打擊三圍衍生而來,在電視字卡提供打擊三圍的時候試用一下吧!純長打率(Isolated Power,IsoP)純長打率是用來衡量打者長打能力的簡單數據,目的是為了修正長打率會隨著打擊率波動的缺點,公式非常簡單,就是長打率 – 打擊率。這樣的算法會把每支安打都少算一個壘包,這樣就可以扣除一壘安打的影響,知道打者平均每支安打裡多得幾個壘包。在中華職棒早期,由於比賽數僅有90場,加上打者因素,這個數字到達.150的就能算大砲。現在的話,.200以上可以算砲、.150以上未滿.200可以算中長槍,.120以上未滿.150可以說「具有長打能力」,再低就會被稱為「安打型球員」了。由於排除了一壘安打的影響,所以當下次又看見記者寫「某某球員最近長打率若干,長打發揮很好」的時候,或許屈指一算就會發現一片新天地喔?為何使用純長打率主要有兩個原因,第一個是方便,只要給予長打率和打擊率就能簡單計算,另一個原因是數據缺失,比如說沒有分開給每個壘打數的數字,只有單純給予安打、全壘打,這樣也無法做其他數據的運算,在這種狀況下使用純長打率就是好選擇。純長打率的限制純長打率無法精確描述選手的打擊型態與打擊策略,單看獨立長打率無法辨別打者到底是「有大量的長打卻沒過牆」還是「長打率是由偶爾翻牆的全壘打和很多一壘打組成」,使用上也不夠直觀,另一個公式:SLG / AVG可以直接描述「選手在一次打擊裡可以進佔幾個壘包」,不過計算上沒有純長打率方便。純上壘率(Isolated Discipline,IsoD)純上壘率是一個具有爭議性的數據,主要原因來自他的計算公式:上壘率 – 打擊率。打擊率的分母是打數,上壘率的分母卻接近打席,兩個相減沒有數學上的意義,這也造成純上壘率有另一個缺點,打擊率越低這個數字越會被放大,不若純長打率精確。純上壘率和純長打率一樣,出現的目的是為了排除安打對上壘的影響,撇開極端值不談,中職歷年聯盟平均都落在.065 ± 0.008的位置,因此,如果有球員的純上壘率高到.08甚至.09就可以說是相當會得四壞的球員了。為何使用純上壘率和純長打率一樣,當其餘數據從缺,只有打擊三圍的時候,純上壘率可以提供快速簡單的上壘能力評估,而且計算方便,只需要拿網站現有的兩個數字相減就行了。純上壘率的限制如前所述,純上壘率在極端低下的打擊率出現時效應會放大,有些時候會導致評估失真。因為沒有扣除敬遠四壞和觸身球,在某些狀況下可能會誤判選手的選球能力。攻擊指數(On-base percentage Plus Slugging Percentag,OPS)攻擊指數是一種描述打者整體攻擊能力的方式,公式是:上壘率 + 長打率。由於長打率和上壘率的分母不一樣,所以攻擊指數同樣備受爭議,許多人倡議用wOBA、wRC之類更新更好的進階數據取代,可是攻擊指數仍然有其直觀與容易計算的優勢。攻擊指數對應球員攻擊能力,大概可以分成這幾個等級:

這裡需要一個強打者,所以我決定放一張王柏融 CPBLTV截圖 稍微需要計算的進階數據:IsoP、IsoD與OPS所謂「稍微需要計算」是指這些數據在網站上無法直接得到,然而只需稍微心算就能很快得到結果的數字,這些數據是由打擊三圍衍生而來,在電視字卡提供打擊三圍的時候試用一下吧!純長打率(Isolated Power,IsoP)純長打率是用來衡量打者長打能力的簡單數據,目的是為了修正長打率會隨著打擊率波動的缺點,公式非常簡單,就是長打率 – 打擊率。這樣的算法會把每支安打都少算一個壘包,這樣就可以扣除一壘安打的影響,知道打者平均每支安打裡多得幾個壘包。在中華職棒早期,由於比賽數僅有90場,加上打者因素,這個數字到達.150的就能算大砲。現在的話,.200以上可以算砲、.150以上未滿.200可以算中長槍,.120以上未滿.150可以說「具有長打能力」,再低就會被稱為「安打型球員」了。由於排除了一壘安打的影響,所以當下次又看見記者寫「某某球員最近長打率若干,長打發揮很好」的時候,或許屈指一算就會發現一片新天地喔?為何使用純長打率主要有兩個原因,第一個是方便,只要給予長打率和打擊率就能簡單計算,另一個原因是數據缺失,比如說沒有分開給每個壘打數的數字,只有單純給予安打、全壘打,這樣也無法做其他數據的運算,在這種狀況下使用純長打率就是好選擇。純長打率的限制純長打率無法精確描述選手的打擊型態與打擊策略,單看獨立長打率無法辨別打者到底是「有大量的長打卻沒過牆」還是「長打率是由偶爾翻牆的全壘打和很多一壘打組成」,使用上也不夠直觀,另一個公式:SLG / AVG可以直接描述「選手在一次打擊裡可以進佔幾個壘包」,不過計算上沒有純長打率方便。純上壘率(Isolated Discipline,IsoD)純上壘率是一個具有爭議性的數據,主要原因來自他的計算公式:上壘率 – 打擊率。打擊率的分母是打數,上壘率的分母卻接近打席,兩個相減沒有數學上的意義,這也造成純上壘率有另一個缺點,打擊率越低這個數字越會被放大,不若純長打率精確。純上壘率和純長打率一樣,出現的目的是為了排除安打對上壘的影響,撇開極端值不談,中職歷年聯盟平均都落在.065 ± 0.008的位置,因此,如果有球員的純上壘率高到.08甚至.09就可以說是相當會得四壞的球員了。為何使用純上壘率和純長打率一樣,當其餘數據從缺,只有打擊三圍的時候,純上壘率可以提供快速簡單的上壘能力評估,而且計算方便,只需要拿網站現有的兩個數字相減就行了。純上壘率的限制如前所述,純上壘率在極端低下的打擊率出現時效應會放大,有些時候會導致評估失真。因為沒有扣除敬遠四壞和觸身球,在某些狀況下可能會誤判選手的選球能力。攻擊指數(On-base percentage Plus Slugging Percentag,OPS)攻擊指數是一種描述打者整體攻擊能力的方式,公式是:上壘率 + 長打率。由於長打率和上壘率的分母不一樣,所以攻擊指數同樣備受爭議,許多人倡議用wOBA、wRC之類更新更好的進階數據取代,可是攻擊指數仍然有其直觀與容易計算的優勢。攻擊指數對應球員攻擊能力,大概可以分成這幾個等級:  圖片製作:驅魔神探 如果這張表太難記,那就記得:.650以下叫守備組、.750是平均、.850以上是頂級打者。為何使用攻擊指數如前所述,相較其他更先進的攻擊數據,攻擊指數擁有只有要打擊三圍就能快速計算的優勢,再者,雖然和更先進的數據有所差異,攻擊指數敘述的球員型態也不會太過偏差,在攻擊指數中是強力打者的球員在其他數據裡突然變成守備組的機率並不高。攻擊指數的限制首先,攻擊指數只計算了上壘和長打,可能會低估壘間破壞力強大的打者。其次,如果稍微把攻擊指數的公式修改一下,就會發現他的公式是:打擊率 ╳ 2 + 純長打率 + 純上壘率,也就是說在攻擊指數的公式裡打擊率被算了兩次,這會導致攻擊指數評價上偏重打擊率高的打者,而低估低打擊率、高上壘率和高長打率的打者。

圖片製作:驅魔神探 如果這張表太難記,那就記得:.650以下叫守備組、.750是平均、.850以上是頂級打者。為何使用攻擊指數如前所述,相較其他更先進的攻擊數據,攻擊指數擁有只有要打擊三圍就能快速計算的優勢,再者,雖然和更先進的數據有所差異,攻擊指數敘述的球員型態也不會太過偏差,在攻擊指數中是強力打者的球員在其他數據裡突然變成守備組的機率並不高。攻擊指數的限制首先,攻擊指數只計算了上壘和長打,可能會低估壘間破壞力強大的打者。其次,如果稍微把攻擊指數的公式修改一下,就會發現他的公式是:打擊率 ╳ 2 + 純長打率 + 純上壘率,也就是說在攻擊指數的公式裡打擊率被算了兩次,這會導致攻擊指數評價上偏重打擊率高的打者,而低估低打擊率、高上壘率和高長打率的打者。  許基宏就是容易被OPS低估的打者 圖片來源:中信兄弟官方粉絲團 需要更多資訊計算的數據:SO%、BB%、BIP%、BABIP、G/F、XBH/H。以上數據使用中華職棒每場比賽提供的單場比賽數據盒(Game Box)是無法直接計算的,其中滾飛出局比(G/F)在選手個人頁面中可以看到,其他則需要藉由數據盒或是選手頁面資料自行估算。被三振率(SO%)與得四壞率(BB%)這兩個數據的公式分別是:被三振數 ÷ 打席和得四壞數 ÷ 打席,要注意的是得四壞率純粹只計算四壞,敬遠四壞和觸身球並沒有列入其中。這兩個數字分別代表選手踏上打擊區時被三振和得四壞的比例各是多少,比起單純的上壘率能更精準的描述打者的選球與球棒控制能力的好壞。跟很多人印象中不太一樣的是,選手選到四壞跟選球能力比較相關,可是選手被三振和球棒控制能力比較相關。比較簡單的說,就是選手或許有能力辨別這顆球該不該打,可是知道這顆球該打,跟把這顆球打好可是兩回事。至於被三振率和得四壞率的好壞評價,我們可以用以下兩張圖來表示:

許基宏就是容易被OPS低估的打者 圖片來源:中信兄弟官方粉絲團 需要更多資訊計算的數據:SO%、BB%、BIP%、BABIP、G/F、XBH/H。以上數據使用中華職棒每場比賽提供的單場比賽數據盒(Game Box)是無法直接計算的,其中滾飛出局比(G/F)在選手個人頁面中可以看到,其他則需要藉由數據盒或是選手頁面資料自行估算。被三振率(SO%)與得四壞率(BB%)這兩個數據的公式分別是:被三振數 ÷ 打席和得四壞數 ÷ 打席,要注意的是得四壞率純粹只計算四壞,敬遠四壞和觸身球並沒有列入其中。這兩個數字分別代表選手踏上打擊區時被三振和得四壞的比例各是多少,比起單純的上壘率能更精準的描述打者的選球與球棒控制能力的好壞。跟很多人印象中不太一樣的是,選手選到四壞跟選球能力比較相關,可是選手被三振和球棒控制能力比較相關。比較簡單的說,就是選手或許有能力辨別這顆球該不該打,可是知道這顆球該打,跟把這顆球打好可是兩回事。至於被三振率和得四壞率的好壞評價,我們可以用以下兩張圖來表示:

圖片製作:驅魔神探 中華職棒的得四壞率一向落在8%上下,被三振率則是在14到16之間,這幾年被三振率有比較上升的趨勢,代表中華職棒的打者開始朝向「不碰球全揮擊」進化。不過不變的是一般打者大約被三振兩次會拿到一次保送,如果打者的被保送率有12%,即使被三振率有24%其實也還可以忍受。在理解到這兩組數字應該要配合一起看之後,多少就能瞭解到選手如果得四壞率高,那被三振率高也不是這麼罪大惡極,全揮擊有長打的打者經常會有這種狀況,但是最後結算的攻擊指數都不會太差。擊入場內率(Balls put Into Play percentage, BIP%)球打進場內得到結果,無論結果是刺殺、封殺或是場內安打,在英文裡都認為這是完成一次的 "play" ,擊入場內率就是計算球員把球打進場內完成得到結果的比例。所謂「場內」是指整個棒球場內,包含野手能接到球的界外而不包含看臺,在這個定義下,擊入場內率的公式如下: (打數 – 三振 – 全壘打 + 犧牲飛球) ÷ (打數 + 四壞球 + 觸身球 + 犧牲飛球)。擊入場內率可以反應球員或球隊的攻擊型態,擊入場內率越高的球員代表其攻擊慾望越強烈、好球帶也放的越寬。如果球員手感好狀況佳,又或是剛好被幸運之神眷顧,短期可能會發生擊入場內率和場內安打率(BABIP,本項後述)同時提高的狀況,不過在累積大量樣本之後,擊入場內率越高的球員通常打擊率和場內打擊率會越低。中華職棒一般打者的擊入場內率大概落在.7左右,

圖片製作:驅魔神探 中華職棒的得四壞率一向落在8%上下,被三振率則是在14到16之間,這幾年被三振率有比較上升的趨勢,代表中華職棒的打者開始朝向「不碰球全揮擊」進化。不過不變的是一般打者大約被三振兩次會拿到一次保送,如果打者的被保送率有12%,即使被三振率有24%其實也還可以忍受。在理解到這兩組數字應該要配合一起看之後,多少就能瞭解到選手如果得四壞率高,那被三振率高也不是這麼罪大惡極,全揮擊有長打的打者經常會有這種狀況,但是最後結算的攻擊指數都不會太差。擊入場內率(Balls put Into Play percentage, BIP%)球打進場內得到結果,無論結果是刺殺、封殺或是場內安打,在英文裡都認為這是完成一次的 "play" ,擊入場內率就是計算球員把球打進場內完成得到結果的比例。所謂「場內」是指整個棒球場內,包含野手能接到球的界外而不包含看臺,在這個定義下,擊入場內率的公式如下: (打數 – 三振 – 全壘打 + 犧牲飛球) ÷ (打數 + 四壞球 + 觸身球 + 犧牲飛球)。擊入場內率可以反應球員或球隊的攻擊型態,擊入場內率越高的球員代表其攻擊慾望越強烈、好球帶也放的越寬。如果球員手感好狀況佳,又或是剛好被幸運之神眷顧,短期可能會發生擊入場內率和場內安打率(BABIP,本項後述)同時提高的狀況,不過在累積大量樣本之後,擊入場內率越高的球員通常打擊率和場內打擊率會越低。中華職棒一般打者的擊入場內率大概落在.7左右,

信用版

強打者甚至可能低到.6,因為強打者會固守自己的好球帶不輕易出手,他們在吞下大量三振的同時也會取得大量四壞球,然後也會打出很多全壘打,這都會降低擊入場內率。一般來說,選手如果擊入場內率長期維持在.8甚至更高,那他的打擊率通常就不會太好看,畢竟對好球帶邊緣的球隨便出手通常是沒有好果子吃的,只有少數球員擁有「把球打到防守的洞裡」這種特殊能力,這些人通常都是怪物,不是一般球員應該仿效的對象。場內打擊率(Batting Average on Balls put Into Play,BABIP)場內打擊率是指扣掉全壘打之後,選手把球打進球場內得到安打的機率,其公式為:(安打 – 全壘打) ÷ (打數 – 三振 – 全壘打 + 犧牲飛球)。聯盟歷年來整體場內打擊率最後都會落在.300到.330之間,這個數字受到運氣、聯盟整體守備能力甚至球的彈性係數影響甚大,在2016年這個數字甚至攀升到.349,而2020年上半年的場內打擊率也是極高的.353,可以看出彈性係數對此數字的影響。這個數字如果放到個人身上,正如前所述,擊入場內率越高的球員場內打擊率通常會越低,單月份甚至單年度或許會有兩者均高的現象,再多累積一點絕大部分的球員就會回歸正常。滾飛出局比(Ground outs/Fly outs,G/F) 一般簡稱「滾飛比」,中華職棒提供的數據是以滾球出局和飛球出局相除,並不是真正意義上的滾飛比,因為滾地安打和飛球安打並沒有被計算在內,雖說一般而言滾飛出局比和真正的滾飛比相去不遠,不過在使用上還是要注意,因為也存在例外的可能。這個數據旨在描述球員的打擊型態,是喜歡打滾地球或是喜歡往天空打。此一數據在球員個人頁面上有直接提供,越靠近二十一世紀,聯盟的滾飛出局比越接近1.00,甚至有0.9開頭的可能,一般來說,滾飛出局比大於1.10的可稱為滾地球打者,低於1.00的可稱為飛球打者,落在這兩者之間的就沒有明顯特別滾或特別飛。長打比例(XBH/H)長打的英文是Extra Base Hit,縮寫就是「XBH」,本項數據的計算公式是:( 2B + 3B + HR ) ÷ H,旨在計算長打佔安打的比例。長打比例這項數據描述的是選手的打擊策略,在前面提到純長打率時有說過,純長打率無法告訴我們球員到底是有很多長打可是打不出牆,還是能打出牆可是大部分時間只求安打,加上長打比例來對照就能夠看出球員的打擊策略。  提到「具長打能力卻以安打優先」大概就會想到彭政閔 CPBLTV截圖 更多更複雜的數據:OPS+與SecA耶……感覺是有人會說「夠了沒」啦,快結束了,在這裡多介紹兩個數據,一個是根據攻擊指數算出來的相對攻擊指數,另一個是用多樣數據算出來的打擊率。相對攻擊指數(OPS+)相對攻擊指數的公式是:((OBP ÷ OBP Lg) + (SLG ÷ SLG lg) – 1) ╳ 100,意思是說把選手的上壘率除以聯盟平均上壘率加上選手長打率除以聯盟平均長打率,聯盟平均則正好是100。相對攻擊指數比起單純的攻擊指數更能明確指出選手攻擊能力水平在聯盟的哪個位置,比方說一個OPS+ 80的選手,代表他的攻擊能力大約是聯盟的80%,也就是低於聯盟水平20%。相對攻擊指數簡單粗暴,不過不會告訴你這位選手缺失的到底是上壘能力還是長打能力,同時由於這個數字是基於攻擊指數發展來的,所以也有同樣高估打擊率的問題。此外,相對攻擊指數是有可能出現負值的,如果該打者的上壘或長打能力某一邊低於聯盟太多,算出來的結果就會呈現負值。第二打擊率(Second Average,SecA)第二打擊率是把打者的選球、長打和盜壘都考慮進去之後以打擊率的形式表現出來的一組數據,其公式為:((四壞球 + 總壘打數 – 安打) + (盜壘 – 盜壘刺)) ÷ 打數。在大聯盟,第二打擊率平均莫約是.260,和他們的打擊率長相差不多,

提到「具長打能力卻以安打優先」大概就會想到彭政閔 CPBLTV截圖 更多更複雜的數據:OPS+與SecA耶……感覺是有人會說「夠了沒」啦,快結束了,在這裡多介紹兩個數據,一個是根據攻擊指數算出來的相對攻擊指數,另一個是用多樣數據算出來的打擊率。相對攻擊指數(OPS+)相對攻擊指數的公式是:((OBP ÷ OBP Lg) + (SLG ÷ SLG lg) – 1) ╳ 100,意思是說把選手的上壘率除以聯盟平均上壘率加上選手長打率除以聯盟平均長打率,聯盟平均則正好是100。相對攻擊指數比起單純的攻擊指數更能明確指出選手攻擊能力水平在聯盟的哪個位置,比方說一個OPS+ 80的選手,代表他的攻擊能力大約是聯盟的80%,也就是低於聯盟水平20%。相對攻擊指數簡單粗暴,不過不會告訴你這位選手缺失的到底是上壘能力還是長打能力,同時由於這個數字是基於攻擊指數發展來的,所以也有同樣高估打擊率的問題。此外,相對攻擊指數是有可能出現負值的,如果該打者的上壘或長打能力某一邊低於聯盟太多,算出來的結果就會呈現負值。第二打擊率(Second Average,SecA)第二打擊率是把打者的選球、長打和盜壘都考慮進去之後以打擊率的形式表現出來的一組數據,其公式為:((四壞球 + 總壘打數 – 安打) + (盜壘 – 盜壘刺)) ÷ 打數。在大聯盟,第二打擊率平均莫約是.260,和他們的打擊率長相差不多,

ATG電子

在臺灣,由於中華職棒打者傾向把球打進場內,所以過去30年來平均第二打擊率是.211,不過2015年以來第二打擊率有顯著提升,從2015年到2019年這個數字分別是:.237、.277、.260、.225、.240。如果有一個打者攻擊指數低、第二打擊率高,這代表這位打者雖然打擊率只有聯盟平均或略低於聯盟平均,可是長打、上壘或是盜壘成功率可能某方面或各方面都勝過聯盟甚多,第二打擊率可以讓我們找出這一類被低估的打者。其他打擊相關術語揮棒涵蓋範圍(Plate coverage)意思是球員能產生有效打擊的範圍,一般來講使用比較長的球棒或是身材高大的選手揮棒涵蓋範圍會比較大,其次是手腕運用靈巧的打者揮棒涵蓋範圍也會比較大。現代打者因為身材的緣故,多半都能保護到超出本壘板之外一顆球甚至以上的範圍,因此,有時候也不太能怪為什麼主審會去撿那種只有擦到本壘板一點點的球,如果好球帶還按照舊日標準一定要半顆球塞到好球帶裡,那通常比賽都會打到天荒地老,投手會投到不知道該怎麼投。在近年的中職我們已經看到很多「小而嚴謹的好球帶」產生的高比分比賽,這就是現代打者揮棒涵蓋範圍大造成的結果。擊球策略(Plate discipline)擊球策略是我個人喜歡的用法,這個英文比較接近「本壘板紀律」,就是某款棒球遊戲中文化時的翻譯,此翻譯一出被十方大德各種指教,不過老實說你也很難說他翻錯。這個英文也有人翻譯成「揮棒紀律」,總而言之就是描述「選手知道自己可以打什麼球,

QT電子推薦

還知道什麼球打不到與不能打」,說是紀律不如說是策略可能要比較貼近一點。擊球策略和得四壞率具有一定正相關性,不過偶有例外,比如說許基宏擁有很好的得四壞率,問題是他的擊球策略實在有點那個那個,他很容易在同一場比賽裡對同一個進壘點的同一顆球路揮三次,然後三次都打不到下場,像這種打者說他選球不好嗎,他的得四壞率超高,要說他選球好嗎,好像也很微妙,這時候「沒有擊球策略」這幾個字就能派上用場了。球路辨識(Pitch recognition)球路辨識是指打者能不能從投手的動作與早期路線中發現線索,辨識出球路與球種,進而能決定要不要打、或是要不要調整揮棒時機的能力,這和前述的擊球策略在球探的觀點裡是兩種不同的能力。具體要說明的話,擊球策略有點是瞭解自己,球路辨識是看穿對手。雖然可能得到一樣的打擊結果,不過成因是不同的。結語恭喜你竟然忍耐到這裡,這篇文章說真的是有點長外加有點枯燥,不過工具文都是這樣的,有時候你可以選擇跳過一些部分,看不懂記得回來查閱就好。本文省略了大部分的進階數據,比如說製造得分(Runs Created ; RC)、權重上壘率(Weighted On-Base Average ; wOBA)、權重製造得分(Weighted Runs Created ; wRC)之類的,由於這些公式使用了大量權重,計算的方式不是很直觀,就先略過不提,讓有空的先進大德來做介紹。打擊數據以及一些術語翻譯介紹到此結束,下一篇,我們來談談投手吧。 延伸閱讀:其之一:數據是什麼?其之三:投手篇。其之四:守備與進階數據篇。 想參與更多運動議題討論?歡迎到大將軍豪洨專區-什麼都聊廢文區、運動狂人 Sports Maniαc!,